季節の変わり目における観葉植物のケア|春夏秋冬の適切な管理方法

観葉植物を育てていると、季節が変わるたびに「このままの管理方法で大丈夫かな」と不安になることはありませんか。春先に新芽が出てきたと思ったら夏には葉焼けを起こし、秋になって元気がなくなり、冬には枯れそうになってしまう。そんな経験をお持ちの方も多いでしょう。実は、観葉植物は季節ごとに必要とする水分量や光の量、温度管理が大きく変わります。この記事では、春夏秋冬それぞれの季節における観葉植物の適切な管理方法と、季節の変わり目に注意すべきポイントを詳しく解説します。四季を通じて元気な観葉植物を育てるコツを身につけ、一年中緑のある暮らしを楽しみましょう。

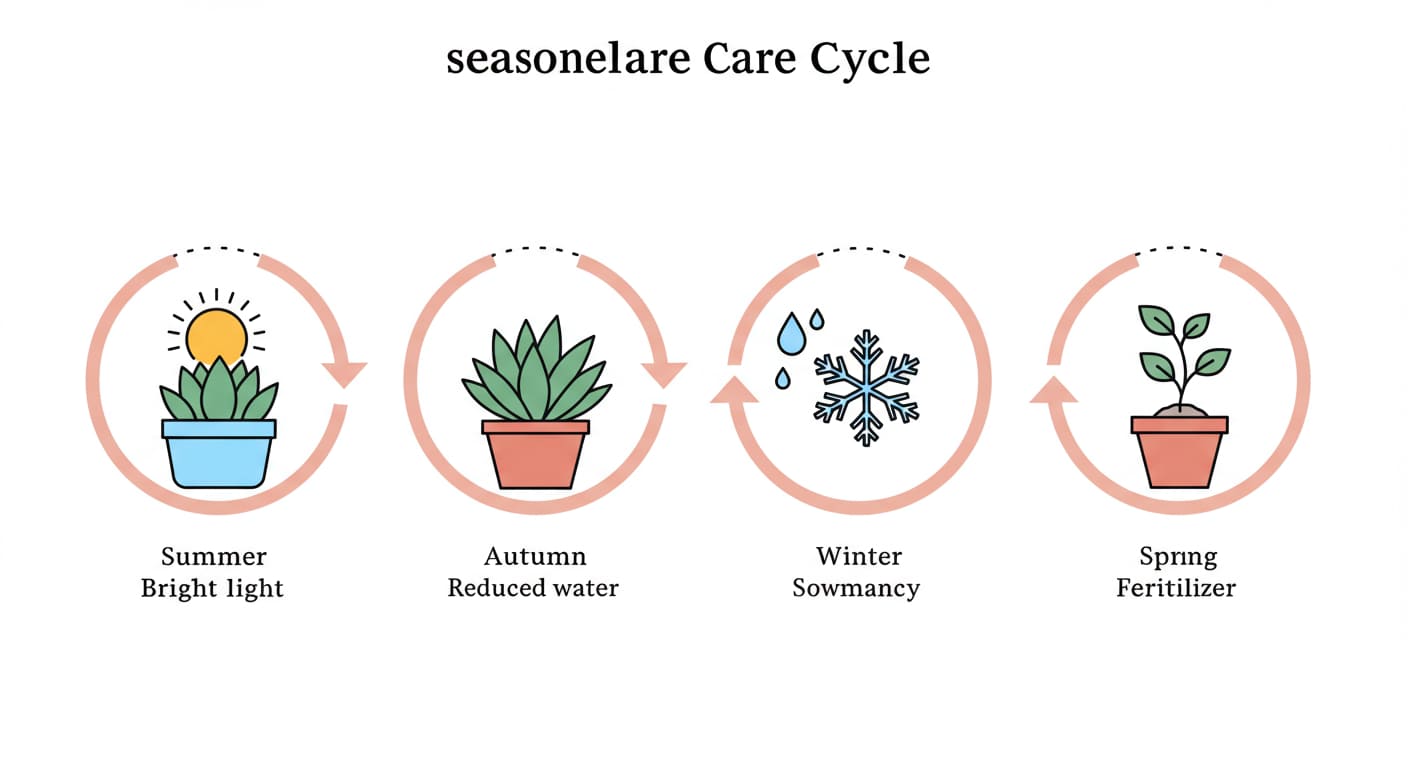

季節による観葉植物の生育サイクル

観葉植物の管理を理解するには、まず植物が一年を通じてどのように成長するのかを知ることが大切です。多くの観葉植物は熱帯や亜熱帯地域が原産のため、日本の四季に合わせた独特の生育リズムを持っています。

成長期と休眠期の違い

観葉植物には大きく分けて「成長期」と「休眠期」があります。成長期は気温が高く日照時間も長い春から夏にかけての時期です。この間に新しい葉を出したり根を伸ばしたりと活発に成長します。一方、休眠期は気温が下がる秋から冬にかけての時期です。植物は成長を緩やかにして寒さに耐える体制に入ります。

私も最初の頃は、一年中同じペースで水やりや肥料を与えていました。でも秋口から植物の元気がなくなり、よく調べてみると「休眠期に入っているのに成長期と同じ管理をしていた」ことが原因だったんです。それ以来、季節に応じた管理の重要性を実感しています。

気温と日照時間が与える影響

観葉植物の成長を左右する最も重要な要素は気温と日照時間です。一般的に、気温が20度から30度くらいで日照時間が長いほど、植物は活発に光合成を行い成長します。逆に気温が10度を下回ったり日照時間が短くなったりすると、植物は休眠状態に移行します。そして代謝活動を抑えるようになります。

特に日本の気候では、春分から秋分にかけて日が長くなり、秋分から春分にかけて日が短くなります。この自然のリズムに合わせて、観葉植物も成長と休眠を繰り返しているのです。温度計と日照の変化を意識しながら管理すると、植物の状態も把握しやすくなるでしょう。

原産地による違い

全ての観葉植物が同じ生育サイクルを持つわけではありません。熱帯雨林原産のモンステラやポトスは高温多湿を好みます。一方、乾燥地帯原産のサンスベリアは乾燥に強いです。このように原産地の環境によって適した管理方法が異なります。

育てている植物の原産地を調べておくと、その植物がどんな環境を好むのか理解しやすくなります。例えば東南アジア原産の植物なら一年中温暖で湿度の高い環境を好みます。アフリカ原産の多肉質な植物なら乾燥に強く、寒さにもある程度耐えられるといった具合です。

春の観葉植物管理|成長期の始まり

春は観葉植物にとって一年で最も重要な季節と言えます。冬の休眠から目覚め、活発な成長期へと移行するこの時期に適切な管理をすることで、その後一年間の健康状態が決まると言っても過言ではありません。

春の水やり頻度

冬の間は控えめだった水やりを、春になったら徐々に増やしていきます。ただし、いきなり大量に与えるのは避けましょう。気温の上昇に合わせて少しずつ頻度を上げるのがコツです。

3月から4月にかけては週に1回程度、5月に入って暖かくなってきたら週に2回程度を目安にします。もちろん植物の種類や鉢のサイズ、置き場所の環境によって変わります。そのため土の表面を触って乾き具合を確認してから水を与えるようにしましょう。指を土に2センチほど差し込んで、湿り気を感じなくなったら水やりのタイミングです。

私の場合、春先は土の乾き具合のチェック頻度を増やすようにしています。冬の間は週に1回程度のチェックでよかったものが、春になると3日に1回は確認が必要になってきます。植物が水を吸い上げる速度が明らかに速くなるんですよ。

春の置き場所と日当たり

冬の間、暖かい室内の日当たりの良い場所に置いていた植物も、春になったら少し環境を見直す必要があります。春の日差しは柔らかいものの日に日に強くなっていきます。そのため直射日光が当たりすぎる場所は避けた方が安心です。

レースカーテン越しの明るい場所が理想的でしょう。窓際に置く場合は、午前中の柔らかい日差しが当たる東向きの窓辺がおすすめです。南向きの窓際だと春でも日差しが強すぎることがあります。カーテンで調整したり窓から少し離れた場所に置いたりする工夫が必要です。

また、天気の良い暖かい日には、数時間ほど外に出してあげるのも効果的です。ベランダや庭の日陰に置いて外気に触れさせることで、植物がリフレッシュします。ただし急に屋外の環境に出すと葉焼けを起こすことがあります。最初は1時間程度から始めて徐々に時間を延ばしていくとよいでしょう。

春の肥料管理

春は植物が栄養を必要とし始める時期なので、肥料を与えるタイミングとしても最適です。ただし、冬の休眠からいきなり濃い肥料を与えるのは禁物です。

4月中旬から5月にかけて、薄めた液体肥料を月に1〜2回程度与えるのがおすすめです。緩効性の固形肥料なら、気温が安定して暖かくなった4月下旬から5月初旬に鉢の縁に置くとよいでしょう。肥料のパッケージに記載されている用量の半分程度から始めて、植物の様子を見ながら調整していきます。

肥料を与えすぎると根を傷めてしまう可能性があるため、「少なめから始める」を心がけましょう。私も以前、春だからとたくさん肥料を与えて葉が変色してしまった経験があります。それ以来、控えめを意識するようになりました。

春の植え替え適期

春、特に4月から5月は植え替えの最適な時期です。気温が安定して暖かくなり、植物も活発に根を伸ばす時期なので、植え替えによるダメージから回復しやすいのです。

鉢底から根が出ている、水やりをしても水の吸い込みが悪い、土の表面が固くなっているなどの症状が見られたら、植え替えのサインです。一回り大きな鉢に植え替えることで、根が伸びるスペースを確保し、新鮮な土から栄養を吸収できるようになります。

植え替え後は明るい日陰で1週間ほど養生させ、その間は水やりを控えめにします。根が落ち着いてきたら、通常の管理に戻していきましょう。植え替え直後は少し元気がなくなることもありますが、数週間で新しい葉が出始めれば成功です。

夏の観葉植物管理|活発な成長と暑さ対策

夏は観葉植物が最も活発に成長する季節ですが、同時に暑さや強い日差しによるトラブルも起きやすい時期です。適切な管理で植物を守りながら、成長を促していきましょう。

夏の水やり頻度

夏場は気温が高く植物の水分蒸散も激しいため、水やりの頻度を増やす必要があります。土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるのが基本で、場合によっては毎日水やりが必要になることもあるでしょう。

小さな鉢や風通しの良い場所に置いている植物は特に乾きやすいため、朝と夕方の2回に分けて水やりすることも検討してください。ただし、根腐れを防ぐためにも、必ず土の乾き具合を確認してから与えることが大切です。

水やりのタイミングは、朝の涼しい時間帯か夕方がおすすめです。真昼の暑い時間に冷たい水を与えると、温度差で根にダメージを与える可能性があります。また、葉に水がかかったまま強い日光に当たると、水滴がレンズの役割を果たして葉焼けを起こすことがあるため、葉水は夕方に行うようにしましょう。

夏の直射日光対策

夏の強い直射日光は、多くの観葉植物にとって大敵です。熱帯雨林の下層で育つ植物たちは、木々の陰で柔らかい光を浴びていたため、真夏の直射日光には耐えられません。

窓際に置いている植物は、レースカーテンで光を和らげたり、窓から少し離れた場所に移動させたりする工夫が必要です。ベランダや庭に出している植物も、すだれや遮光ネットを使って日陰を作ってあげましょう。

葉焼けの初期症状としては、葉の一部が白っぽくなったり茶色く変色したりします。こうなってしまった部分は元には戻らないため、早めの対策が重要です。私も一度、モンステラを真夏の窓際に置きっぱなしにして、大きな葉が見事に焼けてしまったことがあります。それ以来、夏場は特に置き場所に気を配るようになりました。

夏の風通し確保

高温多湿な夏は、植物にとって快適な環境にも思えますが、風通しが悪いと病害虫の発生リスクが高まります。特に室内で育てている場合、エアコンで適温を保っていても空気が淀んでいると問題が起きやすくなるのです。

サーキュレーターや扇風機を使って、室内の空気を循環させましょう。ただし、風が直接植物に当たり続けると葉が傷んだり乾燥しすぎたりするため、部屋全体の空気を動かすイメージで配置します。

また、葉が密集している部分は適度に間引くことで風通しを改善できます。枯れた葉や古い葉を取り除き、込み合っている枝を剪定することで、病害虫の予防にもつながります。定期的に葉の裏側もチェックして、ハダニやカイガラムシなどの害虫がいないか確認する習慣をつけると安心です。

夏のエアコン使用時の注意点

エアコンで室温を調整している部屋では、いくつか気をつけるべきポイントがあります。エアコンの冷風が直接植物に当たると、急激な温度変化や乾燥で葉が傷むことがあるのです。

植物はエアコンの風が直接当たらない場所に配置しましょう。どうしても風の通り道になってしまう場合は、風向きを調整したり、植物の前に何か障害物を置いたりして風を遮る工夫が必要です。

また、エアコンを使用すると室内が乾燥しがちなので、定期的に霧吹きで葉に水を吹きかける「葉水」も効果的です。特に湿度を好む熱帯雨林原産の植物には、朝と夕方の2回ほど葉水をしてあげると喜びます。加湿器を併用するのもよい方法でしょう。

秋の観葉植物管理|冬への準備期間

秋は夏の暑さが和らぎ、植物にとって過ごしやすい季節です。しかし同時に、これから来る冬に向けて植物の体制を整える大切な準備期間でもあります。この時期の管理次第で、冬を無事に越せるかどうかが決まると言っても過言ではありません。

秋の水やり調整

秋になって気温が下がり始めたら、水やりの頻度を徐々に減らしていきます。ただし、急に大幅に減らすのではなく、気温の変化に合わせて少しずつ調整するのがコツです。

9月はまだ暑い日も多いため、夏と同様の水やりで問題ありません。10月に入って涼しくなってきたら、土の表面が乾いてから1〜2日待ってから水を与えるようにします。11月になり本格的に気温が下がったら、さらに間隔を空けて週に1回程度にしていきましょう。

水やりの時間帯も、朝の比較的暖かい時間がおすすめです。夕方に水やりをすると、夜間の気温低下で土が冷えすぎて根を傷めることがあります。私は秋になると朝のルーティンに水やりチェックを組み込んで、土の状態を確認するようにしています。

秋の置き場所見直し

夏の間は遮光したり涼しい場所に移動させたりしていた植物も、秋になったら日当たりの良い場所に戻してあげましょう。秋の柔らかい日差しは植物にとって心地よく、冬に向けて体力をつけるためにも重要です。

ただし、急激な環境変化は植物にストレスを与えるため、少しずつ移動させるのが理想的です。まずは午前中だけ日の当たる場所に置き、様子を見ながら一日中日光が入る場所へと移動させていきます。

また、秋が深まるにつれて朝晩の冷え込みが厳しくなってきます。窓際は夜間に冷気が入り込みやすいため、10月下旬から11月にかけては、夜だけ部屋の中央寄りに移動させるか、カーテンを閉めて冷気を遮断するとよいでしょう。

秋の肥料停止時期

秋は植物の成長が緩やかになっていく時期なので、肥料も徐々に控えていく必要があります。9月いっぱいは薄めの液体肥料を月に1回程度与えてもよいですが、10月に入ったら肥料は与えません。

これから休眠期に入る植物に肥料を与えると、無理に成長しようとして体力を消耗し、冬を越せなくなる可能性があります。また、根が休眠状態に入っているのに肥料があると、吸収されずに土中に残って根を傷めることもあるのです。

「せっかく育ってきたから、もっと肥料を」と思いがちですが、ここはぐっと我慢です。春まで肥料は与えず、植物が自然に休眠モードに入るのを見守りましょう。私も最初の年は「もう少し成長させたい」という気持ちから秋遅くまで肥料を与えてしまい、その冬に植物を弱らせてしまった経験があります。

秋の植え替え可否

秋も春と並んで植え替えに適した季節と言われますが、実際には慎重な判断が必要です。9月から10月上旬であれば、まだ気温も高く植物も活動しているため植え替えは可能です。しかし10月下旬以降になると、植物が休眠期に向かっているため、植え替えによるダメージから回復する時間が十分に取れません。

もし秋に植え替えを検討しているなら、できるだけ早い時期、具体的には9月中に済ませるのが理想的です。それ以降の時期に根詰まりなどの緊急性がない限りは、春まで待った方が安全でしょう。

私の経験では、11月に植え替えをしたポトスが冬の間ずっと元気がなく、結局春になるまで回復しませんでした。それ以来、秋の植え替えは9月限定と決めています。

冬の観葉植物管理|休眠期の過ごし方

冬は多くの観葉植物にとって試練の季節です。熱帯や亜熱帯原産の植物たちは寒さが苦手なため、適切な管理をしないと枯れてしまうこともあります。しかし、ポイントを押さえれば無事に冬を越すことができます。

冬の最低温度管理

観葉植物の冬越しで最も重要なのが温度管理です。多くの観葉植物は10度以下の環境に弱く、5度を下回ると深刻なダメージを受けます。室内であっても、窓際や玄関付近は夜間にかなり冷え込むため注意が必要です。

理想的な冬の温度は15度から20度程度です。暖房を使用している部屋であれば問題ありませんが、暖房を切った夜間や外出時の温度低下には気をつけましょう。温度計を植物の近くに置いて、実際の温度を把握することをおすすめします。

窓際に置いている植物は、夜間だけでも部屋の中央寄りに移動させたり、ダンボールや発泡スチロールで鉢を囲んで断熱したりする工夫も効果的です。私は寒冷地に住んでいた頃、夜は植物をすべてリビングの暖かい場所に集めていました。少し手間はかかりますが、これで冬を乗り切れました。

冬の水やり最小限化

冬は植物の成長が止まり、根からの水の吸い上げも大幅に減ります。そのため、水やりは最小限に抑える必要があります。与えすぎると根腐れを起こして枯れてしまう原因になるのです。

目安としては、土の表面が乾いてからさらに2〜3日待ってから水を与えます。植物の種類にもよりますが、月に1〜2回程度で十分なこともあります。水やりの際は、鉢底から流れ出る程度にたっぷりと与えますが、受け皿に溜まった水は必ず捨てましょう。

水やりの時間帯は、日中の暖かい時間を選びます。朝の10時から午後2時くらいまでが理想的です。夕方以降に水やりをすると、夜間の冷え込みで土が凍結する可能性もあるため避けた方が無難です。

冬の暖房器具との付き合い方

暖房を使用している部屋で観葉植物を育てる場合、いくつか注意点があります。エアコンやファンヒーターの温風が直接当たると、急激な温度変化や乾燥で葉が傷みます。

暖房器具から離れた場所に植物を配置し、温風が直接当たらないようにしましょう。特にファンヒーターやストーブは、熱風が局所的に当たると葉が焦げてしまうこともあるため、十分な距離を保つことが大切です。

また、暖房を使用すると室内が乾燥するため、定期的な葉水も重要です。霧吹きで葉に水を吹きかけることで、乾燥による葉のダメージを防げます。加湿器を使用するのも効果的で、植物だけでなく人間にとっても快適な環境になります。

冬の日光確保

冬は日照時間が短く、日差しも弱くなります。植物にとっては光合成がしにくい季節なので、できるだけ多くの日光を確保することが重要です。

窓際の日当たりの良い場所に置くのが基本ですが、前述の通り夜間の冷え込みには注意が必要です。日中は窓際に、夜は部屋の中央に移動させるのが理想的ですが、毎日の移動が大変な場合は、窓とカーテンの間に断熱シートを貼るなどの工夫をしましょう。

曇りの日が続いたり、部屋の日当たりが悪かったりする場合は、植物育成用のLEDライトを補助的に使用するのも一つの方法です。特に日照不足で徒長(ひょろひょろと間延びした成長)が見られる場合には、ライトの導入を検討してもよいでしょう。

季節の変わり目に起こりやすいトラブル

季節が変わる時期は、気温や湿度、日照時間が大きく変化するため、観葉植物にとってストレスのかかる時期でもあります。この時期に起こりやすいトラブルとその対策を知っておくと、早めに対処できます。

春先の徒長問題

冬の間、日照不足だった植物が春になって急に成長し始めると、徒長という現象が起きることがあります。徒長とは、茎や枝が間延びしてひょろひょろと細長く育ってしまう状態です。

これは、日光が不足している環境で成長しようとするために起こります。春になって暖かくなり植物が成長モードに入っても、まだ十分な日光が確保できていないと、このような育ち方をしてしまうのです。

対策としては、春先から徐々に日当たりの良い場所に移動させ、十分な光を確保することが大切です。すでに徒長してしまった部分は、見栄えが悪いようなら剪定してもよいでしょう。切り戻すことで、より健康的な新芽が出てきます。

夏から秋への移行期の葉落ち

夏の終わりから秋にかけて、急に葉が黄色くなって落ちることがあります。これは必ずしも病気や管理ミスではなく、植物が休眠期に入る準備として古い葉を落とす自然な現象の場合もあります。

ただし、あまりにも多くの葉が一度に落ちる場合は、水やりの調整が追いついていない可能性があります。夏と同じペースで水を与え続けていると、根腐れを起こして葉が落ちることがあるのです。

気温の変化に合わせて、徐々に水やりの頻度を減らしていくことで予防できます。また、この時期は肥料も控えめにして、植物が自然に休眠モードに移行できるようサポートしましょう。黄色くなった葉は自然に落ちるまで待つか、完全に枯れてから取り除くようにします。

秋から冬への気温変化による葉の変色

秋が深まり冬に近づくと、朝晩の冷え込みが厳しくなります。この急激な温度変化が原因で、葉が茶色く変色したり、葉先が枯れたりすることがあります。

特に窓際に置いている植物は、日中は暖かくても夜間に冷気にさらされて温度差が大きくなりがちです。一日の中で10度以上の温度変化があると、植物は大きなストレスを受けます。

対策としては、夜間は窓から離れた場所に移動させる、カーテンを閉めて冷気を遮断する、段ボールや断熱材で鉢を保温するなどの方法があります。また、朝起きたときに葉に霜がついていないか確認し、もし霜がついているようなら早急に置き場所を変更しましょう。

冬から春への急な環境変化

冬の間、暖房の効いた室内に慣れていた植物を、春になったからといって急に屋外に出すと、環境の変化についていけず葉焼けや葉落ちを起こすことがあります。

春先は日差しが柔らかく見えても、冬の室内に比べれば紫外線量は格段に多いのです。また、室温と外気温の差も大きいため、急な変化は植物にとってショックとなります。

外に出す場合は、まず1日1時間程度から始めて、徐々に時間を延ばしていきましょう。最初は日陰や半日陰に置き、植物が外の環境に慣れてきたら日向に移動させます。1週間から2週間かけて少しずつ慣らしていくことで、トラブルを避けられます。

季節ごとの植え替えタイミング

植え替えは観葉植物を健康に育てるために欠かせない作業ですが、時期を間違えると植物にダメージを与えてしまいます。季節ごとの植え替えの適否を理解しておきましょう。

春の植え替えが最適な理由

植え替えに最も適しているのは春、具体的には4月から5月です。この時期は気温が安定して暖かく、植物も活発に成長する時期なので、植え替えによるダメージから回復しやすいのです。

気温が20度から25度くらいになったら植え替えのベストタイミングです。新しい根が伸び始める前に植え替えることで、新しい土に根を広げていけます。また、これから成長期を迎えるため、植え替え後の生育も良好です。

私は毎年4月の下旬から5月の連休にかけて、植え替えが必要な植物をまとめて作業するようにしています。天気の良い暖かい日を選ぶと、作業もしやすく植物への負担も少ないです。

夏の植え替えは避けるべき理由

真夏の植え替えは基本的に避けた方がよいでしょう。気温が高すぎると、植え替えによって傷ついた根からの水分吸収が追いつかず、植物が弱ってしまう可能性があります。

また、夏は病害虫の活動も活発なため、植え替えで傷ついた根や茎から病気が入り込みやすくなります。どうしても緊急で植え替えが必要な場合は、涼しい早朝か夕方に作業し、植え替え後は直射日光の当たらない明るい日陰で養生させましょう。

梅雨時期の植え替えも、多湿による根腐れのリスクが高いため注意が必要です。6月は避けて、5月中に済ませるか、梅雨明けまで待つのが賢明です。

秋の植え替えの注意点

秋も植え替えに適した季節と言われますが、タイミングが重要です。9月から10月上旬までなら、まだ気温も高く植物も活動しているため問題ありません。しかし10月下旬以降になると、植物が休眠期に向かっているため、植え替えは避けた方が無難です。

秋に植え替えをする場合は、冬までに最低でも1ヶ月以上の余裕を持たせることが大切です。新しい環境に根が馴染む時間を確保することで、冬を無事に越せる可能性が高まります。

また、秋の植え替え後は肥料を与えないことも重要です。これから休眠期に入るのに栄養を与えると、無理に成長しようとして体力を消耗してしまいます。植え替えたら、春までは水やりだけで管理しましょう。

冬の植え替えは原則禁止

冬の植え替えは、緊急の場合を除いて避けるべきです。植物が休眠期に入っており、植え替えによるダメージから回復する力が弱いためです。

根腐れなどで緊急に植え替えが必要な場合は、室温を20度以上に保ち、植え替え後も暖かい場所で管理します。ただし、それでも春に植え替えた場合に比べて回復が遅く、場合によっては枯れてしまうリスクもあることを理解しておきましょう。

基本的には冬は植物に触らず、そっとしておくのが一番です。もし根詰まりなどの症状が出ていても、応急処置として少し水やりを増やす程度にとどめ、本格的な植え替えは春まで待つことをおすすめします。

まとめ|季節に合わせた観葉植物ケアで一年中元気に

観葉植物を一年中元気に育てるには、季節ごとの適切な管理が欠かせません。ここまで紹介してきた内容の重要ポイントをまとめます。

春は成長期の始まりとして、水やりと肥料を徐々に増やし、植え替えにも最適な時期です。冬の休眠から目覚めた植物を、明るい場所で十分な栄養を与えながら育てましょう。

夏は活発な成長期ですが、強い日差しや高温には注意が必要です。直射日光を避け、風通しを確保し、エアコンの風が直接当たらないよう配慮します。水やりの頻度も増やして、植物が必要とする水分をしっかり補給しましょう。

秋は冬への準備期間として、徐々に水やりを減らし、肥料も停止します。植え替えは9月中に済ませ、日当たりの良い場所で植物の体力づくりをサポートします。朝晩の冷え込みにも注意が必要です。

冬は休眠期として、最低限の水やりと温度管理が重要です。10度以上を保ち、暖房器具の風を避け、日中はできるだけ日光に当てます。この時期は植物に触りすぎず、そっと見守る姿勢が大切です。

季節の変わり目は特に注意が必要で、急激な環境変化を避けながら、少しずつ管理方法を調整していきましょう。植物の様子をよく観察し、葉の色や質感、成長の様子から状態を読み取る習慣をつけることが、上手な季節管理のコツです。

一年を通じて観葉植物と向き合うことで、植物の生育サイクルが自然と理解できるようになります。最初は難しく感じるかもしれませんが、季節ごとの変化を楽しみながら、緑のある暮らしを満喫してください。